易占いは周王朝の時代、すなわち現在から3000年も昔に中国で産声を上げた占いですが、実は易が生まれる前から占いは存在していました。

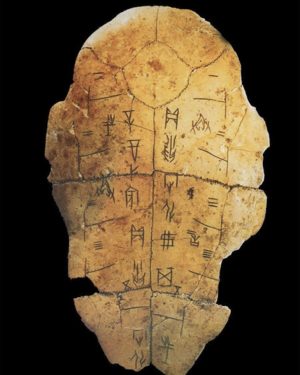

それが周王朝の一つ前の王朝である殷王朝で盛んにおこなわれた「亀卜(きぼく)」です。亀という文字がつくことからも分かるように亀の甲羅を使用しました。

では亀卜とは具体的にどのような占いだったのでしょうか?その手順をご紹介しましょう。それは、

①甲羅の腹の部分(腹甲)に溝や穴をあける。

②熱した金属棒や木片を溝・穴に押し付け、ヒビを入れる

③ヒビの形を見て吉凶や方角を占う。

というものです。

ヒビの形を見て占うなんて変わっていると思うかもしれませんが、このヒビ、実は日常的に漢字を使う人間なら少なくとも一度は目にしているものなのです。どういうことなのでしょうか?

卜

上の文字をよく見てください。

そう、実は亀卜の「卜」という「占」の上部分にも使われている漢字は、亀の甲羅に生じたヒビを形どった象形文字なのです。

「卜」漢字ペディア・wiktionary

「占」漢字ペディア・wiktionary

易占いの先祖ともいえる亀卜のヒビが現代私たちが使う漢字にも名残を残しているなんて、とても興味深いですね。

コメント